2020年、日本発のダイバーシティ・ムーブメントを世界へ

- 共同執筆

- ココカラー編集部

開催まで僅か5年を残すのみとなった、東京オリンピック・パラリンピック。私たち日本人はここに向け、どんなダイバーシティ社会を創造しうるのでしょうか。そして、ダイバーシティ・ムーブメントを起こすことは果たして可能なのでしょうか。第一線で活躍する実践者二人をゲストに迎えたイベントが、スパイラル(東京)の企画するスペクトラムサロン として開催されました。

進行は、スローレーベル・ディレクターの栗栖良依さん(写真)。栗栖さんは4年前に骨肉腫を患い右下肢機能全廃の身体障害者となったことをきっかけに、障害を持った人たちと企業やアーティストらをつないだ新しいものづくりに挑戦しています(参考:2020年日本の姿が見えてくる〜ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014 )。

「できない」という思い込みを解き放つこと

ゲストトークの一人目は、大阪の阿倍野で、アート活動による障害者の自立支援を行っている「アトリエコーナス」主宰の白岩高子さんです。白岩さんは、三女が難治性てんかんで知的・身体的障害を持ったことをきっかけに、重度障害者が社会で生きる上でのさまざまな困難に直面。1981年、当時通っていた保育園の職員、保護者で立ち上がった「阿倍野で共に生きよう会」を起点に、自分たちで、できることを考えるしかないと、活動を始めました。「障害者も健常者も区別されることなく共に生活を営むこと」を前提とする「ノーマライゼーション」の考えが、日本に普及する10年以上も前のことです。1993年、「障害者基本法」が制定されると、内職中心の共同作業所を設立。そして、障害を持った人がもっと社会と交わりあえる場所をつくろうと、2005年に阿倍野の築80年の長屋を改修して「アトリエコーナス」を開設しました。

「人と人とがつながりやすい、開かれた空間をつくりたい」との想いから、24時間シャッターを下ろすことなく、まちゆく人が誰でも気軽に立ち寄り、お茶を飲んだりおしゃべりしていく空間となっているコーナス。そこで白岩さんは、下請けの内職仕事を安い価格で受けるのではなく、障害を持った人の強い個性を活かした作品づくりを進めようと、「アート」の領域へと舵を切ります。画材にもこだわり、必要なだけの時間をかけて、思い切り作品づくりができる環境をつくろう。否定はせずに、いいところを認めて伸ばして行こう。こうして制限・制約と否定から解き放たれた時、彼らの中から、アーティストとしての感性が自然と湧き出てきました。

(一般的な「施設」のイメージを覆すアトリエコーナスの空間)

(一般的な「施設」のイメージを覆すアトリエコーナスの空間)

次第に作品は社会的にも芸術的にも高い評価を得るようになり、中には海外から招聘を受けるアーティストも誕生しました。作品展に参加するため、親を連れてヨーロッパを凱旋するという、これまでの一般的な「障害者」のイメージからは想像がつかなかったようなことも、実現しょうとしています。「アートは自由を取り戻すこと。そして、実は『できるわけがない』という気持ちでそれを制限する親こそが一番の差別者だったのだと、長い時間をかけて、ようやく気付くことができたんです」と、白岩さんはこれまでの活動を振り返ります。来年4月からは、アートを中心とした「コーナスの学校」を開設する予定というコーナス。その活動の輪はますます大きく広がって行こうとしています。

(アトリエコーナスのアーティスト、植野康幸さん。スパイラルの展示作品前にて)

(アトリエコーナスのアーティスト、植野康幸さん。スパイラルの展示作品前にて)

かっこいいやり方で攻めていけるはず

もう一人のゲストは、NPO法人ピープルデザイン研究所代表の須藤シンジさんです。現在、日本の人口の約6%の人たちが障害者認定者と言われています。これは鈴木・佐藤・渡辺・高橋といったポピュラーな苗字を持つ人たちの総数とほぼ同数。障害を持った6%もの人が、何故当たり前のように社会に混ざっていないのか。

(ピープルデザイン研究所須藤さん)

(ピープルデザイン研究所須藤さん)

私たちの中にある、障害者への先入観にチャレンジするように、須藤さんは数々のクリエイティブなプロジェクトを展開しています。

その一つが、2014年7月に神奈川県川崎市とNPO法人ピープルデザイン研究所が結んだ包括提携です。ピープルデザイン(”心のバリアフリー” をクリエイティブに実現する思想や方法)の考え方を活用し、多様な人たちが混ざり合う賑わいのあるダイバーシティ(多様性)あるまちづくりを目指すこの挑戦。例えば、Jリーグ川崎フロンターレなどで開催されるイベントを活用し、スタッフの6%を精神・知的障害者にする就労体験の場を設け、障害のある人が「もてなされる側」から「もてなす側」に、そして、多くの人が、障害のある人たちと具体的に交わりを持つ場を創造しています。

(ピープルエザインと川崎市がコラボする就労体験プロジェクトにて)

そして、世界的なクリエーターとクラボレーションし、思わず「まちに出たい」という気持ちが触発されるようなかっこいいデザインでプロデュースされた商品群。例えば、「困った時には声をかけて」ということを伝える、カラフルなデザインのコミュニケーション・チャームをつけることが、外国人やハンディがある人が声をかけやすくなり、「手助けする」という行動が生まれることにつながります。車椅子だってかっこよくていい。例えばセグウェイやハンドバイクといったクールでスタイリッシュな福祉機器が「憧れの乗り物」として存在し、そこに子どもたちが「超クールじゃん、それ貸してよ!」と集まってくる。義足だって「隠す」ではなく「魅せる」という発想の転換をすれば、社会における捉え方が、これまでと全く変わってくる。

(カラフルにデザインされたコミュニケーション・チャーム)

(カラフルにデザインされたコミュニケーション・チャーム)

変えていくために、先ず、混ざり合おう

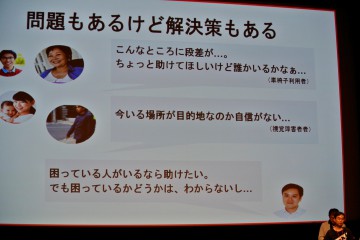

では、2020年に向けて、日本の現状をどう評価するのか。この点については、白岩さん、須藤さん、栗栖さんのいずれも「厳しい」と感じているようです。

3人が共通して感じているのは、日本では、障害がある人たちが当たり前に社会に溶け込むという風潮がまだまだ弱いということ。背景には、そういった機会のないままに育てる教育システムがあるため、互いが混じり合う場が少なく、共存に慣れていないという現実があります。

栗栖「日本にいると、杖を両手に抱えていても、誰からも席を譲られたことがない。それを”おもてなしの国”といっている日本の現実を変え、いろいろな人たちが生きやすい国にしていかなくてはならない」

須藤「日常的に接触頻度が少ないから、障害を持った人と、どう接していいのかわからない。触れてみれば、人として、みんなそれぞれ違うという当たり前のことに気づく」

白岩「まちを歩いている姿が当たり前になると、何かあったときに、何かしら声をかけて助けてくれる。それを『地域を迷惑をかけて』という人もいるかもしれないけれど、居直れば、そういう力こそが、強い地域をつくっているとも言える」

国内イベント参加のために来日していた、2012年のロンドン五輪パラリンピックに合わせて開催された、障害のあるアーティストの文化プログラム「アンリミテッド(Unlimited)」のシニア・プロデューサー、Jo Verrentさんからは「ロンドンでもオリンピック・パラリンピックが人々の気持ちを変えるきっかけとなった」という日本の今後に期待を寄せるコメントがありました。

(海外からの参加者も交え、熱気あふれる対話が展開)

(海外からの参加者も交え、熱気あふれる対話が展開)

5年後に向けて、社会にどんな可能性の種を蒔けるのか。栗栖さんは、日本発ダイバーシティ・ムーブメントの一環として「多様性と調和」をテーマに「SLOW MOVEMENT(スロームーブメント)」という新プロジェクトを今年から展開するそうです。

日本の先端技術を取り入れ、市民参加、アートといった要素を組み合わせたパフォーマンスを、誰もが否応なしに目にする「まちなか」で、2020年まで国内外各地を巡りながら展開するというこの計画。日本が、世界と”ダイバーシティ”というテーマで目線を合わせ、さらに各国を牽引する存在になれるかどうかの鍵は、私たち一人ひとりが今ある現実をどう受け止め、どう変わって行こうとするのか、その姿勢の中にあるのかもしれません。

注目のキーワード

関連ワード

-

特例子会社Special subsidiary company

障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る

-

ユニバーサルツーリズムUT

すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る

関連記事

この人の記事

-

18 Nov. 2022

視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆

- ココカラー編集部

EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,