「希少難病(レアディジーズ)」、知っていますか? vol.3

- 共同執筆

- ココカラー編集部

「患者ではなくひとりの人間として」希少難病当事者と考える共生

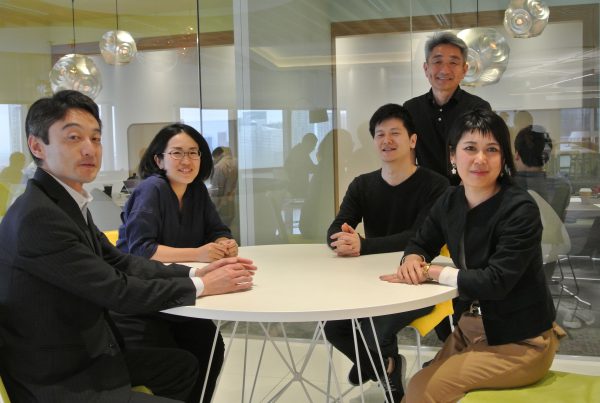

前回に引き続き、希少難病の当事者でありながらこの問題に取り組んでいる、香取久之さん(NPO法人希少難病ネットつながる(RDneT)理事長)、重光喬之さん(脳脊髄液減少症とほどほどに付き合うfeese運営者、NPO法人両育わーるど代表)、近藤麻視さん(一般社団法人社会課題解決支援協会代表理事)の三方にお話を伺います。

難病当事者の人生は医療行為だけではない

‐みなさんの活動の中で、どんなところに壁を感じますか?

香取さん:

患者や家族(当事者)にとって「最初にここにアクセスすれば何かしら得られる」という場所がないことです。私も17歳から病院に通い始めましたが、医師と話すのはいつも薬や病状のことだけでした。「学校に行けてる?」「仕事どう?」など生活面の話しをされたことは残念ながら一度もありません。病院を予約しても長時間待たされて、話もほとんど聞いてもらえず薬が増やされるだけ。そういう部分で患者は疲弊していくのです。

ですから病気のことだけでなく日常生活における困りごとなども含め、ひとりの人間として親身に話しを聴いて相談に乗ってもらえる場所が必要なのです。真に役立つ情報(知識と知恵)を集約・共有・提供することで、当事者同士や当事者と医師・研究者等のマッチングを実現し、当事者が持続的に社会と“繋がる”きっかけとなる、ワンストップのプラットフォームを創りたいと考えています。

重光さん:

治療だけが人生ではありませんからね。治療のその後に、完治しなかった場合、病気を抱えながらそれぞれがどのような人生を歩むのかが、病気になるまで気がつかないことです。実は私、痛みが原因で離婚したことがありまして。痛みが悪化して自死をずっと考えるようになってしまって、そういった私を見て距離を感じ辛くなる相手と、それを見て苦しめていると勝手に考えて辛くなる私と、お互いの辛さがどんどん増幅し、疲弊してしまい、狂気の中にいる自分を自覚し、離婚を切り出しました。

希少疾患を持つ人は生活していくための情報が欲しくても、公的なものがほとんどなくネットなどを利用して自分で探し出すしかない状況です。社会的な受け皿がないのも課題です。

近藤さん:

そうですよね。私は今、作業所ではなく工場としての就労支援に向けて動いています。分野は伝統工芸で、障害も病気も関係なく、誰もが「働かせて欲しい」と言えるような場所をつくりたいんです。

任せることで続けられる

‐課題を乗り越えるのは大変なことだと思いますが、そのために重視していることやポリシーはありますか?

重光さん:

私は活動をする中で、一人でやるのではなく、周囲に「お願い」し、ともに進めるようと試行錯誤しているところです。元々完璧主義だったので、痛みと一緒に頑張るとつらくなり、結局何もできなくなってしまうんです。逆に人に委ね、手放すことでまわっていき、続けられるということもあると思います。

近藤さん:

活動家の方は強すぎるくらい想いが強いですから、ただでさえがんばりすぎる面はありますよね。一方で、私が活動家支援をする中でいつも言っているのが「途中で辞めるなら、するな」です。頼りにしてがんばっている方がいるのに、経済的に続けられなくなったからといって辞めるのは、捨てられた猫を一瞬拾ってまた捨てるのと同じくらい残酷なことです。私は経営者なのでそこは厳しいですよ(笑)。日本人には稼ぐのはいけないという風潮がありますが、経済的にも活動を継続できるようにしていくことは、大事なことだと思うんです。

香取さん:

まずは伝えていくことが重要だと思っていて、その伝え方のクオリティを重視しています。エンタメイベントも開催していますが、難病や障害に関係なく、お客さんに良いと感じてもらえるものを提供することが大事だと思っていて。仕事にも言えることですが、「障害、難病だから、これくらいのことしかできないでしょう」という“障害ありき”の前提を取り払わないと始まらないんです。

2020年に向けて、まずは「伝える」

‐まずは、自分には関係ないと思っている人に気づいてもらうことが入り口ですよね。

重光さん:

多くの人は、当事者になるまで病気や障害を意識することはありません。人々が無意識のうちに内にそれらに境界線を作ってしまいます。それがじわじわとゆらいでいけばいいなと。少しずつ変わってきているように思いますが、2020年までの3年間が、チャンスだと思います。

香取さん:

そのためにも、まずは当事者が声を上げることだと思います。まずは伝える。問題は声の上げ方ですよね。今はネットですぐに拡散される時代です、マイナスな言葉で権利主張することはかえって壁を作ることになりかねません。「ここに行ったら良かった」「ここのスタッフの対応が嬉しかった」などのプラス情報発信かなと思います。

近藤さん:

私は、病気で薬を飲む生活にずっとファイティングポーズをとっていました。でもこの状況は仕方がない、ならば受け入れようと思い“共生”を選んだんです。病気を憎むことはしんどいし、恨むことでそこから抜けられなくなります。今、病気は私の持ちものだと思っています。私は病人である以前にひとりの人間なので、ひとりの人間としての権利を主張できることをしなければ何も変わらないと思うんです。そういう意味で当事者の意識を変えていくことも必要だと思います。

‐次回は、希少難病のお子さんを持つお母さんも交えてお話を伺います。

関連記事

希少難病(レアディジーズ)」、知っていますか? -vol.1

希少難病(レアディジーズ)」、知っていますか? -vol.2

注目のキーワード

関連ワード

-

ネグレクトneglect

無視すること。ないがしろにすること。子どもに対する養育を親が放棄すること。例えば、食事を与えない・衛生環境を整えない・病気やけがの治療を受けさせない・泣いている乳児を無視するなどの行為。身体的虐待や性的…詳しく知る

-

特例子会社Special subsidiary company

障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る

-

ユニバーサルツーリズムUT

すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る

関連記事

-

13 Sep. 2024

DEIな企業風土の耕し方 vol.2パナソニック コネクトの場合(後編)

- 副編集長 / Business Designer

- 硲祥子

INTERVIEW, PROJECT, 働き方の多様性, ダイバーシティキャリア, 企業,

-

25 Jul. 2024

新連載! DEIな企業風土の耕し方 vol.1 アマゾンジャパンの場合(後編)

- 副編集長 / Business Designer

- 硲祥子

INTERVIEW, PROJECT, 働き方の多様性, インクルージョン, LGBT, ジェンダー, ダイバーシティキャリア, 企業,

この人の記事

-

18 Nov. 2022

視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆

- ココカラー編集部

EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,