体を動かす喜びを、生きる喜びに〜義肢装具士・臼井二美男さん〜

- 共同執筆

- ココカラー編集部

パラアスリートや、パラスポーツを支える人たちに取材し、彼らと一緒に社会を変えるヒントを探るシリーズ「パラスポーツが拓く未来~パラスポーツ連続インタビュー~」。第3回目は、30年以上にわたって義足製作に携わってきた義肢装具士・臼井二美男さんに聞きました。

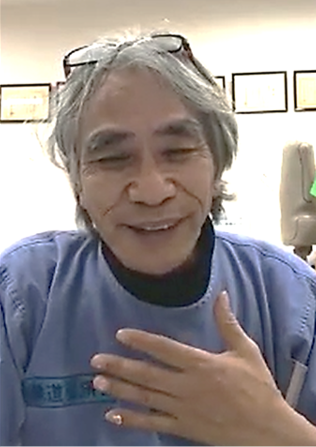

義肢装具士 臼井二美男さん

義足ユーザーのための陸上クラブ「スタートラインTOKYO 」を1990年に創設、代表者としてスポーツを指導。2000年のシドニーパラリンピックから5大会連続で日本代表選手のメカニックとして同行。そのほかマタニティ義足やリアルコスメチック義足など、これまで誰も作らなかった義足を開発、発表。義足を必要としている人のために日々研究・開発・製作に尽力している。東京2020パラリンピックの開会式では聖火ランナーも務めた。

■義足との出会い

きっかけはアメリカのパラアスリートの映像

30年以上前のことですが、アメリカの若い人がパラリンピックの選手として活動している映像を見たり、義肢装具士業界の国際的な冊子にパラリンピックで義足の人が走っている映像や写真とかを見て、触発されたのがきっかけです。

当時、日本では、スポーツ義足用の部品もないし、教える機関もなかったし、あきらめているような風潮。加えて、日本ではパラリンピックという世界的なイベントが一般の人たちに浸透していなかった。アメリカをはじめ海外とはまったく状況が違っていたので、何人かの障がいのある若い人に頼み、僕が作った義足を実験的に使ってもらいました。すると、走れた時の喜びがみなさんすごかったのです。

義足によって、あきらめていた動作をもう一回復活させる。その喜びはすごく大きかったので、これはもう「やめるわけにはいかないな」ということで、そのまま現在に至っています。

僕のところに「義足を作ってほしい」と言って訪れる人たちは、本当にどの人もどの人も、みんな同じように感激してくれる。こちらは何人かを相手にしてきていますが、その人にとっては、一人一人の歴史がある。昨日初めて相談に来た人も、30年前に感激してくれた人も、同じ。その人にとっては、初めて義足を履いて走った時はすごく新鮮だし、とにかく感激してくれるんです。

そうした感激につながる「走る体験」ができるようになるのが、僕が立ち上げた陸上クラブ「スタートラインTOKYO」です。寄り合いみたいなもので、会費もない、決まった規約もない組織。本当に僕がLINEで声をかけて集まるといった具合です。それが30年間ずっと続いているといった状況ですね。

「運動したい」、「スポーツがしたい」

というお客さまが増えている

いま、私たちのところに来ている義足のお客さまがだいたい3500人ぐらい。他に義手の人が800人、脳性麻痺などのため装具を作りたい人が500人ぐらい。圧倒的に義足の人が多い。義足は年に1000本ぐらい作ります。たぶん、パラリンピックに出場するようなレベルでスポーツをする選手は3%、97%は一般のお客さまです。

若い人には、こちらから積極的にスポーツを勧めています。日常生活の中にスポーツを取り入れることの効能は大きく、また、本人から「やりたい」という人も結構います。また、最近は、50代、60代で「運動やスポーツをしたい」と言ってくれる人も増えています。多分、パラリンピックの影響もあると思いますね。そして、お子さんに運動をさせたいという親御さんも出てきている。いい傾向です。やっぱり、東京2020大会の影響が大きいですね。

「障がいのある人ほどスポーツを」と、

つねにメッセージしていく

僕がいま、小学校、中学校などいろいろな所に行ってお話をする時に、「障がいのある人ほどスポーツを」という副題を毎回つけています。なぜなら、特に下肢障がいのある人は、運動不足に陥りやすいんですね。家族とか学校、周りの人たちも、あまり運動を無理強いしない。本人の気持ち次第となると、どうしても運動をしなくなり、家から出ないでどんどん孤立する方向に行きやすいんです。そういう意味では、スポーツを理由に表に出るとか、人と関わるということは、本人にとっても、そして社会的にもすごく意義はあると思います。

そして、スポーツをたしなむと筋力がつきますし、総合的に体力がアップします。義足のコントロールも上手になるんです。一日外で遊んでも、疲れることなく楽しめるようになる。そうすると生活も豊かになるし、自分自身の体に対して行動力という自信が出てくる。長年見ていて、本当に下肢障がいのある人ほどスポーツが必要だと思います。

ただし、スポーツが苦手な方もいる。

その人たちに対して、できることはないか

そうは言っても、下肢障がいのある人は、スポーツが苦手な場合が多い。それでは、スポーツではなくて何か自信をもってやれることはないかと考えたのが、ファッションショー(写真家・越智貴雄氏との共同企画「切断ヴィーナスファッションショー」)。特に女性が、自分の体とか障がいに自信を持てるんじゃないかと始めてみました。おしゃれをして、コスチュームを身に着け、メイクをしてステージに立つ、という喜びは、男性には想像できないくらい「できた」という達成感みたいなものは感じました。

自己解放というか、そこはスポーツと似ている。スポーツも人前で運動をしますから、自分の体というものをさらけ出す。そのことから、自動的に体に対する自信が生まれてくる。それと似た感じがありますね。やっぱり、最初はみんな、「いままで親戚にも見せていないのに人前になんか」と言っていた人が、徐々に「やってみようか」となって一緒にやると、すごく堂々とステージに立つ、というように変わっていきますね。

■東京2020大会に向けて、社会が変わった

「スポーツそのものの楽しみ」を伝えてくれる

若いアスリートがたくさん出てきた

2013年に東京2020パラリンピックの開催が決まってから、約8年。当時は、障がいのある部位などを直接見せるというのはあまりなかったですね。ちょっとタブーみたいな、メディア側もそのような考えだったし、アスリート側もそこまで見せたくないと。それが、東京2020大会での、たとえばパラ水泳では、両手がなくて片足もないような障がいのある人がテレビカメラに向かって、笑顔で自分の体をさらけ出して、堂々とコメントを言うシーンが普通に見られた。自信を持って「スポーツそのものの楽しみ」を伝えてくれる若いアスリートが、すごくたくさん出ていましたね。それはパラリンピックのアスリートとそれを取り巻く社会の意識や認識が変わってきたからだと思います。

「メカニック」、「聖火ランナー」として、

パラリンピックにかかわれた喜び

メカニックとしてパラリンピックにかかわって、聖火ランナーまで務めさせてもらったのは、うれしかったですね。僕がトーチキスを受けたのは、パラアルペンスキー選手スキーの大日方邦子さん。レジェンドですよね。実は彼女の義足は、僕がもう30年前から担当しています。ただそのことは、ほとんどの人は知らない。本当に運命的な巡り合わせに、二人で喜び合いました。

東京2020大会開会式トーチキスシーン(左手前が臼井さん)©フォート・キシモト

実は、パラリンピックに出られる人は氷山の一角だと、それを批判的に思う障がい者もいるんです。あれは、限られた人たちだけのお祭りだと。でも、先ほどのパラ水泳の選手ではないですが、パラリンピックのおかげで、世の中にたくさんの障がい者がいるんだということを知ったり、そういう人たちのために何ができるか、と考えるきっかけとして、本当に有効なイベントだと思っています。

■パラスポーツから、あらゆる分野の課題解決へ

パラスポーツへの関心は、

まだまだ地方と東京では違う

日本で障がい者のスポーツについて状況が変わってきたのは、多分2008年の北京から。日本に近い国で大きなパラリンピックをやった頃から、日本の人たちにも認識されてきたと感じますね。

東京は、情報が欲しければ得られる都市ですが、やはり地方に行くと、なかなかその障がい者スポーツを見る機会がない。考え方もまだあまり変わっていなかったり。そういう意味では、テレビであったりYouTubeだったり、メディアが障がい者スポーツの情報をどれだけ出してくれるかが、やはり大事なんですよね。

次はパリ大会なので、パリに向けて頑張る人はたくさんいますが、本当はパラリンピックが、毎回日本で開かれればいいなと思います。あとは、「人間の祭典」みたいなものがあってもいいかも知れません。国体のあとに「全国障がい者スポーツ大会」が開催されます。最近はコロナのために中止が続いているんですけど、たとえば「子どもと高齢者の体育イベント」とか、もっといろいろあってもいいですよね。

障がい者が抱える問題は、高齢化社会に応用できる

これからの日本はどんどん高齢化していくので、障がい者にかかわる課題は、「体が動かなくなったらどうなるだろう」といった高齢者福祉の分野にも応用できる。それは、バリアフリーの問題だったり、生きるうえで必要な器具を生み出すことかも知れない。電動車いすに限らず、もっと快適に移動できる機器の開発にもつながっていく。それは、いずれタイなどアジアの高齢化していく国で利用されるようになる。その意味で、障がい者にかかわる課題解決を率先して進めていくことは、とても有意義なことだと思います。

■子どもたちに期待すること

子どもがスポーツをやると、

家族みんなの気持ちが大きく変わる

自分のやっているクラブはこれからも継続しますが、特に子どもの参加者を増やそうと、今年から力を入れています。小学生ぐらいのお子さんから練習会に来てもらうようにしています。障がいを持つ子どもの親は、すごくストレスを抱えています。特にお母さん。ところが、スポーツを一緒にやりだすと、それがかなり軽減され、子どもの将来が見えてくる。それはすごく感じます。

さらに、「お父さん、お母さん、兄弟、おじいちゃん、おばあちゃん」みんながどんどん変わっていく。いままでその子の将来に対して不安ばかりだったのが、希望が持てるようになるのです。そして、スポーツをやるといろいろな人と交流するので、本人も協調性や思考バランスがよくなるという相乗効果も生まれてきます。このように、障がいのある子どもがスポーツを始めることで、本人だけでなくその家族も変わることができるので、今後も普及に力を入れていきたいです。

――――――――――

初めて作ったスポーツ用義足で、「走れるということは、こんなにも人を感動させるのか」と思ったこと。30年以上前のその出来事を、臼井さんはまるで昨日のことのように話してくれました。その時から変わることなく、真摯に仕事に向き合っているのだと思います。走りたいという願いに向き合い続けているのだと思います。人が体を動かすということは、自信につながり、仲間を増やし、生きているという実感につながってゆく。パラアスリートを見つめる視点が、またひとつ深まったように思います。

《参考情報》

スタートラインTokyo

HP:http://www.startline-tokyo.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/startline_tokyo/

取材・執筆:桑原寿、吉永惠一、斉藤浩一

編集:高橋慶生

注目のキーワード

関連ワード

-

特例子会社Special subsidiary company

障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る

-

ユニバーサルツーリズムUT

すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る

関連記事

この人の記事

-

18 Nov. 2022

視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆

- ココカラー編集部

EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,