痛みを強みに変えていく ~開発者に聞く・猪俣一則さん~

- プランナー

- 大塚深冬

離れた場所にいる二人が、自分と相手の体の動きを一つのVR空間に再現する。

そんな革新的な技術に、ココカラーのテクノロジー特集では注目しています。「離れていても、側にいる。~革新的な遠隔VR技術が近づける距離と心~」という記事でも紹介したこの技術ですが、今回はその共同開発者である株式会社KIDSの猪俣さんにお話を伺いました。

猪俣 一則(株式会社 KIDS代表 ・NPO法人 Mission ARM Japan 副理事長)

1972年東京生まれ。17歳の時に右腕神経叢損傷を患い、以来、左利きに。右腕の代わりになると身につけたデジタルスキルを活かし、建築、土木、自動車のデザインに従事、上肢障害者のQOL向上を目的に活動するため起業、恩返しプロジェクトとして、若手デザイナーの育成や、VRを活用して幻肢痛を和らげる取り組みを行う。

「人生に必要な事故だった。」

それは、猪俣さんが高校三年生の時でした。利き腕の右腕を失う大事故にあい、その後の人生が大きく変わります。

事故半年後のまだ立てない猪俣様(当時17歳)

右腕がちぎれるほどの大ケガを経験し、その後、手術によって腕はつながったとはいえ、その状態で「どうやったら周りの人たちと同じように戦えるかを無意識に考えて生きる」という人生が始まりました。今回の取材で改めて事故について伺うと、「今となっては、ぼくの人生に必要な出来事だったように思える」と猪俣さんは振り返ります。

「自分の力で乗り越える。」

このような大ケガであれば、通常、障害者手帳を持つのですが、猪俣さんは“持たない”決断をします。その理由は意外にも、当時の猪俣さんは障害者手帳について詳しく知らなかったからだと言います。

しかし、「例えば、エレベーターの存在を知らなければ階段を上る」ように、知らないからこそ、様々な課題に自分の力で乗り越える力をつけた(左手と両足は動いたし)というのです。後に、猪俣さんも障害者手帳を手にするのですが、それは事故から22年後のことでした。

「これは右手の代わりになる。」

利き手の右手をケガしたことで、利き手交換※が必要になります。その頃、台頭しつつあったコンピューターを「右手の代わりになるんじゃないかな」という思いから、本気で学びはじめます。受験勉強そのものをリハビリととらえて「左手でどこまでできるかを楽しんでいた」と、リハビリでさえも、知識や学問を身に着ける原動力に変えたお話には、正直、驚かされました。

※利き手交換とは、脳卒中で半身不随になったり、交通事故、工場事故などで腕を切断するなどのケースで、利き手が、実用手までに回復できない時に、実用手ではなかった方の手を実用手とするために作業療法士が訓練をすること。残された機能の向上で、生活の質の維持を図ること。(出典:Wikipedia)

「自分のような人たちを助けたい。」

大学ではデザインや工学を学び、カーデザインを学ぶために渡英します。この留学の経験が、それまでは自分を中心に考え行動してきた考え方を大きく変える転機になるのです。

ライフスタイルの提案:チームでスキルアップの日々

ライフスタイルの提案:チームでスキルアップの日々

言葉がうまく通じない相手や、知り合ってすぐの人に助けられる経験を通して、「人生の路頭に迷った自分のような人たちを早い段階から助けてあげたい」「もらった恩を返したい」という気持ちが芽生えるようになったといいます。

また、デザインを学ぶ過程で、「いろんな技術や経験を組み合わせながら、解決する術を見つけ出すことがデザイン」であると考えるようになります。そして、「一個のことだけでなく、あらゆるものを網羅して、それらをつなぎ合わせて課題解決をする」という、“ジェネラリスト”の存在が必要と思ったのもこの頃です。

それから会社を立ち上げ、ご自身の経験を当事者研究として生かし、VRを活用した神経障害性疼痛緩和リハビリテーションを開発するなど、医療と当事者を橋渡しするジェネラリストとして活動されています。

医療で埋めきれない部分がまだまだ多くある、双方を理解する存在が必要

医療で埋めきれない部分がまだまだ多くある、双方を理解する存在が必要

「先ず、課題。先ず、ニーズ。」

個々のジェネラリストとしてのスキルは、医療現場に限らず、様々な職場や場面で求められています。そこには常に、先ず、ニーズが存在します。しかし、スキルばかりに注目していてニーズを見つけられない「ニーズ探しの人」がいることも事実としてあります。

モノやサービスを作り出すうえで、「ユーザーのニーズを満足させることがゴール」と猪俣さんは考えます。そのゴール達成のために経験を積み必要なスキルを身に着けるのだと、その重要性を、ご自身が教鞭をとる現場では若い世代の人たちに伝えています。「事故のおかげでより多くの経験ができた」と、猪俣さんはここでも、事故という経験を力に変えられているのだと感心させられました。

「やっぱり、遠隔が必要。」

今までは、幻肢痛の当事者としての自分自身が主体となって、自分自身のアイディアで開発を推し進めることが多かった猪俣さんですが、「遠方の方々にもサポートを届けたい」と考えていたこともあり、今回、ISID社らと全身トラッキング型VR遠隔セラピーシステムの共同開発をするに至りました。

新型感染症の影響を受けて、対面や接触が難しくなっている今だからこそ、遠隔のコミュニケーションへの必要性が増しています。このツールを開発することで、病院にいるお医者さんと自宅にいる患者さんとがつながることができます。

そしてこの技術は、通信速度を改善すればするほど、診察にとどまらず遠隔“治療”としても活用できるのです。開発者として、そして当事者として、ここでも橋渡しの役目をもつジェネラリストとして、猪俣さんは開発に打ち込む日々を送っています。

留学時、デザインアワードの授賞式にて

「不便さがダイバーシティにつながる。」

新型感染症の拡大によって、様々な“不便”がうまれてしまっています。しかし、その不便を「我々の活動を通じてもっと多様性を受け入れる、包容力を身に着ける」エネルギーに変えていきたいと猪俣さんは話します。「健常や障害に関係なく、人と人との関係を良くしていく」ための活動を続けていきたいというのです。

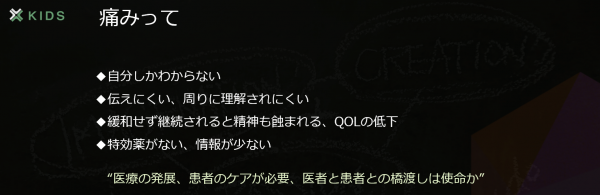

「痛みが、ずっとついている。」

痛みも弱みも力に変える。1時間ほどのインタビューの間、前向きで活力に満ちたお話ばかりが続くので、つらかった経験や悩み、ネガティブになってしまった経験はありますか?という質問への回答が忘れられません。

「痛みがずっとついてきている。24時間。」

「気が滅入るほど痛くて何も手につかない日もしょっちゅうある」

「人生をやめたいくらい痛い時期もある。」

痛みは主観的であり、周囲に理解されにくいものです。幻肢痛のように“無い腕が痛い”ということを、どれだけ理解してもらえるのでしょうか。不自由さだけでなく、痛み自体、理解されないこと自体、それが障害に。痛みに苦しむ当事者たちは、理解されないことで我慢して、閉ざしてしまう事が多いことを教えてくれました。

痛みも当事者同士なら分かり合える

「人に伝える。」

そんな時、猪俣さんは「逆に大きくアピールする、言語化する」ことを心がけているというのです。

人は、自分を見つめすぎてしまうと苦しくなってしまいます。一人で抱え込まない、自分を俯瞰して見る。痛い時、つらい時、苦しい時。そんな時こそ「人に伝えると直面せずに済む」だけでなく、そうやって自分の状態をアピールすることで「自分の精神を保つためのスペースを確保できる」のだと、猪俣さんは教えてくれました。

誰もが、自分の生活を良くしようと工夫しながら生きています。

そんな社会のなかで、“あなたを守りたい”という気持ちと、“あなたに守ってもらいたい” という両方の気持ちが出会う瞬間をデザインする。これが、猪俣さんがジェネラリストとしてされている橋渡しなのだと感じました。

そしてこれこそが、多様性を尊重するインクルーシブな社会をつくるうえでも欠かせないことなのだと、幾度となく痛みを強みに変えられてきた猪俣さんの人生に教わりました。

・・・

以下のリンクもお読みいただけますと幸いです。

注目のキーワード

関連ワード

-

ネグレクトneglect

無視すること。ないがしろにすること。子どもに対する養育を親が放棄すること。例えば、食事を与えない・衛生環境を整えない・病気やけがの治療を受けさせない・泣いている乳児を無視するなどの行為。身体的虐待や性的…詳しく知る

-

ポテンシャルドライブPotential Drive

これからの働くを考える企業横断プロジェクトチーム「ワークリードプロジェクト」が提唱する、これからの時代にあるべき”働く”を考え、作り上げていくための指針としての概念。 「ひとりひとりが秘めたポテンシャルを最…詳しく知る

-

ブロックチェーンBlockchain

インターネットを通じて情報やデータが場所や時間を問わず瞬時に伝達・交換できるのと同様に、金融資産をはじめとするあらゆる「価値」資産の交換が瞬時に実行できるシステム「価値のインターネット」を実現するための…詳しく知る

関連記事

この人の記事

-

6 Dec. 2020

離れていても、側にいる。~革新的な遠隔VR技術が近づける距離と心~

- プランナー

- 大塚深冬

INTERVIEW, PROJECT, 医療×ダイバーシティ, TMD, インクルーシブ・デザイン, コミュニケーション, テクノロジー, 企業, 障害,